Engadiner Post: Jonathan Kreutner, haben Sie das neue Buch von Lois Hechenblaikner bereits gelesen?

Jonathan Kreutner: Leider nein, das Buch ist vergriffen, und ich werde diese Lektüre hoffentlich im Mai nachholen können. Aber ich habe die Diskussion um diese Publikation in den Medien verfolgt.

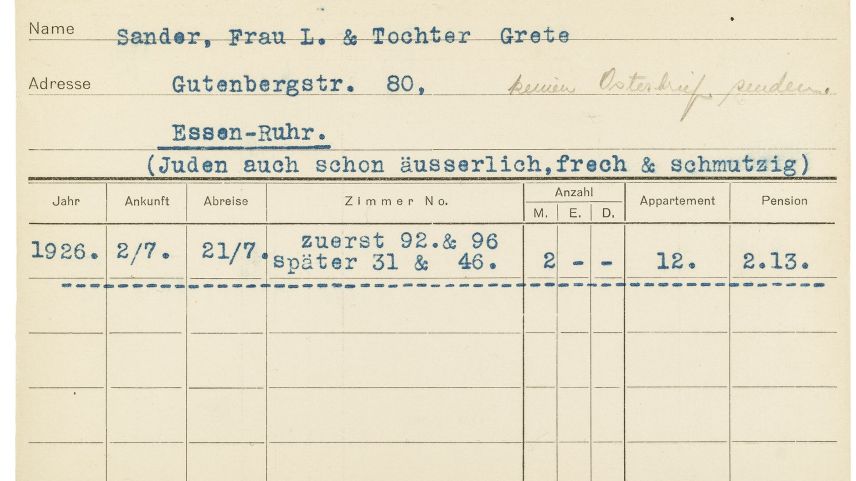

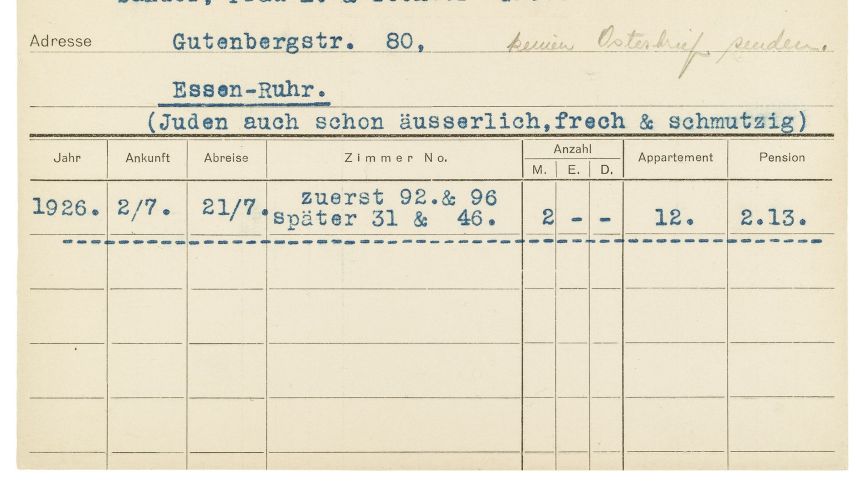

Waren Sie überrascht, als Sie von den despektierlichen Gästekarteikarten erfuhren, welche auch jüdische Feriengäste betrafen?

Nicht wirklich. Denn ich wurde schon vor rund zehn Jahren mit dem Thema konfrontiert. Im Rahmen einer Ausstellung in Hohenems mit dem Titel «Hast Du meine Alpen gesehen?». Diese befasste sich mit jüdischem Tourismus. Die Ausstellung machte in der Begleitpublikation auch Karteikarten in Hotels zum Thema.

Wird das Buch «Keine Ostergrüsse mehr!» auch innerhalb des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes diskutiert?

Bis jetzt hat es meines Wissens innerhalb der jüdischen Gemeinden keine grossen Wellen geworfen. Aber vielleicht ändert sich das noch. Aber der Antisemitismus in Tourismusregionen und in Kurorten ist ja leider kein neues Phänomen, sondern ein Thema, das die Leute und den SIG seit Jahrzehnten beschäftigt, immer wieder beschäftigt. Sicherlich auch deshalb, weil Davos, Arosa und die Region um St. Moritz Orte sind, wohin sich jüdische Touristen traditionell begeben und die seit Längerem Hot Spots sind.

Wie steht es um den Antisemitismus in diesen drei Bündner Orten?

Lassen Sie mich einen Blick auf die Vergangenheit werfen. 1984 hat der SIG eine Studie zum Thema «Image der Juden in Schweizer Kurorten» in Auftrag gegeben und explizit nachgefragt, wie man mit jüdischen Gästen in Arosa, Davos und St. Moritz umgeht. Die Resultate aus dieser Studie waren so erschreckend, dass der SIG sie zuerst unter Verschluss hielt. 60 Prozent der einheimischen Bevölkerung hatte viele Vorbehalte gegenüber den jüdischen Gästen. 25 Prozent dachten, jüdische Gäste seien unangepasst, 18 Prozent schätzten sie als arrogant ein, und 10 Prozent waren der Meinung, sie seien generell schmutzig. Zudem setzten die Befragten alle jüdischen Gäste mit den orthodoxen und streng orthodoxen Gästen gleich. Diese Studie ist dann doch publik geworden und wurde auch in den Bündner Zeitungen aufgegriffen.

Was hat die öffentliche Diskussion bewirkt?

Uns wurde bewusst, dass Information nottut. In Zusammenarbeit mit den Tourismusorten wurden Aufklärungsbro-schüren produziert. Aber das war erst in den 1990er-Jahren. Es wurden auch Vorträge über jüdische Bräuche und Lebensweisen in den touristischen Zentren gehalten. Aber das war im Wesentlichen eine Einweg-Kommunikation.

Will heissen?

Nichtjüdische Menschen wurden über das Jüdischsein aufgeklärt, aber nicht umgekehrt. Wir haben bemerkt, dass es auch Informationsbedarf auf der anderen Seite gibt und angefangen, mit ausländischen jüdischen Gästen über Usanzen in Ferienregionen zu sprechen.

Hat diese Aufklärungsarbeit etwas gebracht?

Ich denke schon, aber diese Aufklärung ist ja nicht abgeschlossen, sondern beschäftigt uns noch immer und hat 2017 durch einen international diskutierten antisemitischen Vorfall in Arosa neuen Schwung bekommen.

Was ist damals geschehen?

In einem Hotel wurde ein Schild aufgehängt, das sich explizit an die jüdischen Gäste des Hauses wandte: «Bitte duschen Sie vor dem Schwimmen». Diese Aufforderung löste eine internationale Medienberichterstattung und Diskussion aus. Wir standen danach in einem konstruktiven Dialog mit dem entsprechenden Hotel. Uns wurde klar, dass der Aufklärungs- und Vermittlungsbedarf anhält; und zwar auf beiden Seiten. 2019 haben wir das Projekt «Likrat Public» in Davos, Arosa und Saas ins Leben gerufen, letztes Jahr haben wir es in einer Light-Version auch in St. Moritz durchgeführt. Im Dialog versuchen wir aufzuklären, aber auch zu vermitteln. Diesen Sommer wird das Projekt weitergeführt.

Inwiefern unterscheidet sich der Antisemitismus der 1930er- und 1940er-Jahre vom heutigen Antisemitismus?

Im Gegensatz zu jener Zeit, die Hechenblaikners Buch beschreibt, in der eine ganz krasse antijüdische Einstellung gang und gäbe war und auch gesellschaftlich toleriert wurde, basiert der heutige Antisemitismus in unseren Breitengraden zunehmend auch auf Nichtwissen und Missverständnissen. Er lässt sich mit Aufklärung und Vermittlung ausbremsen. Das funktioniert meistens. Ich habe aber auch schon erlebt, dass vermittelnde Aktionen ins Leere laufen bei Leuten, die total verbohrt sind. Auf beiden Seiten übrigens.

Gibt es aus Ihrer Sicht neben Unwissen und Vorurteilen weitere Gründe für Antisemitismus in Bündner Tourismusorten?

Ich denke, er hat auch damit zu tun, dass es in den Kurorten keine jüdischen Gemeinschaften gibt, die das ganze Jahr über präsent sind. Man hat also keine Gelegenheit, diese Leute näher kennenzulernen. Zweitens kommen relativ wenige Orte für jüdische Gäste infrage, und deshalb kommt es zu einer Anhäufung von jüdischen Touristen in wenigen kleinen Orten. Was sicher auch mitspielt, ist die Erkennbarkeit von gewissen jüdischen Gästen aufgrund ihrer Kleidung. So entsteht eine gewisse Angst vor dem Fremden. Diese ist aber nicht zu vergleichen mit dem rassengetriebenen Hass der 1930er- und 1940er-Jahre, von dem die Karteikarten des Hotels Waldhaus zeugen.

Historische Gästekarte des Hotels Waldhaus Vulpera.

Text: Marie-Claire Jur/Foto: Zollinger/Hechenblaikner

Diskutieren Sie mit

anmelden, um Kommentar zu schreibenNoch keine Kommentare