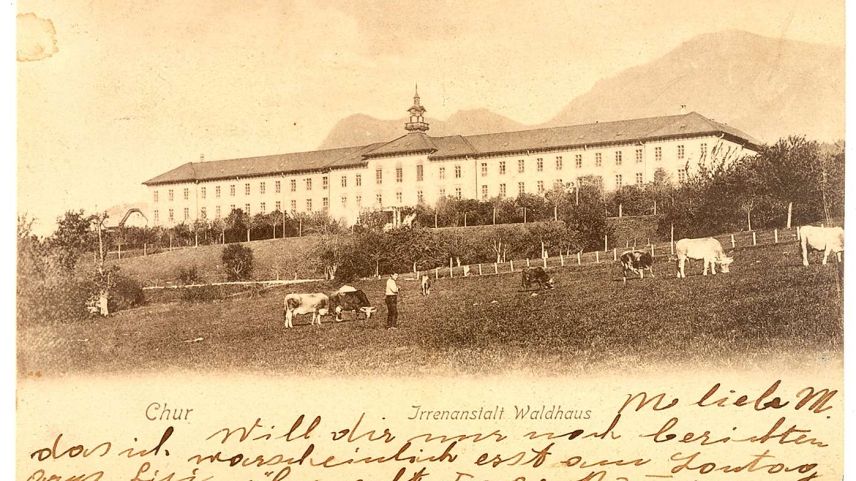

«Die vorliegende Studie bietet eine Grundlage für eine faktenbasierte Auseinandersetzung mit der Psychiatriegeschichte des Kantons. Sie dient zudem als Informationsgrundlage zu der gegenwärtigen und zukünftigen Ausrichtung der Bündner Psychiatrie», heisst es in einer Medienmitteilung der Standeskanzlei. Die Bündner Psychiatrie wird insbesondere in Zusammenhang mit Zwangsmassnahmen und Medikamentenversuchen immer wieder thematisiert. Gemäss der Studie erfolgten bis 1980 ein Drittel bis zur Hälfte der psychiatrischen Eintritte aufgrund von Zwangseinweisungen. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen betrafen häufig Fälle von Alkohol- oder Drogenmissbrauch, später auch von Selbstgefährdung. Durch die multifunktionale Anstalt Realta verfügte Graubünden über eine institutionalisierte und damit besonders enge Beziehung zwischen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Psychiatrie. «Medikamentenversuche mit nicht zugelassenen Medikamenten fanden nur vereinzelt statt. Den Studienverfassern zufolge spielte die Bündner Psychiatrie bei der Erforschung neuer Psychopharmaka keine prominente Rolle», heisst es in der Mitteilung.

Im 20. Jahrhundert war die Bündner Psychiatrie eines von mehreren Zentren für erbbiologische Forschungen in der Schweiz. Zu den entsprechenden Forschungsfeldern gehörten etwa die Stammbaumforschung und der Aufbau eines sogenannten Sippenarchivs. Auch setzten sich Bündner Kliniken stark für die Entwicklung und Anwen-dung neuer Therapien wie etwa Insulinkuren und Elektroschocktherapien ein.

Ab den 1960er-Jahren haben in den Bündner Kliniken Reformen auf organisatorischer sowie auf angebotsmässiger Ebene stattgefunden. Es wurden spezialisierte Abteilungen mit Angeboten für unterschiedliche Patientengruppen entwickelt. Seit den 1970er-Jahren wurden die ambulanten und teilstationären Angebote der Psychiatrie stark ausgebaut. Die psychopharmakologische Wende habe es ermöglicht, Menschen mit psychischen Störungen auch ausserhalb der Klinik zu behandeln. Die Kliniken seien dadurch mehr und mehr zu Orten akuter Krisenintervention geworden, kommt die Studie zum Schluss.

Autor: Standeskanzlei

Foto: Verwaltungsarchiv Waldhaus

Diskutieren Sie mit

Login, um Kommentar zu schreiben