Engadiner Post: Herr Zangger, hätten Sie sich vorstellen können, als Jugendlicher in einer Tourismusregion wie dem Oberengadin aufzuwachsen?

Christoph Zangger: Persönlich hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, auch aufgrund der Nähe zu den Bergen. Ich war beispielsweise in mehreren J+S-Kursen in Pontresina. Ja, ich denke als Kind hätte ich das sehr spannend gefunden.

Das soziale Umfeld ist ein prägender Einflussfaktor für das Aufwachsen. Wie wichtig sind andere Einflüsse? Oder anders gefragt, wie entscheidend ist es, ob ich in einem Quartier in Zürich Altstetten aufwachse oder in St. Moritz?

Meines Erachtens ist das sehr entscheidend. Wenn ich das Oberengadin mit einer Stadt wie Zürich vergleiche, haben Jugendliche, die in verschie-denen Kontexten aufwachsen, sehr unterschiedliche Chancen in Bezug auf das, was sie später machen wollen. Beispielsweise nur schon aufgrund der Distanz zu einer Universität. Dies wirkt sich auf die Frage aus, welche Bildungswege verfolgt werden sollen, was sich dann auch im Berufsleben niederschlägt.

Das heisst, Jugendliche aus dem Engadin haben aufgrund ihrer geografischen Distanz zu den Zentren per se schlechtere Chancen?

Ich würde nicht sagen, dass sie per se schlechtere Chancen haben, doch das soziale und räumliche Umfeld hat einen Einfluss darauf, welche Entscheidungen getroffen werden und was als «normal» betrachtet wird. Wenn niemand meiner Freunde auf das Gymnasium geht, dann überlege ich mir das zweimal, auch wenn ich dafür die notwendigen Voraussetzungen sehr wohl erfüllen würde.

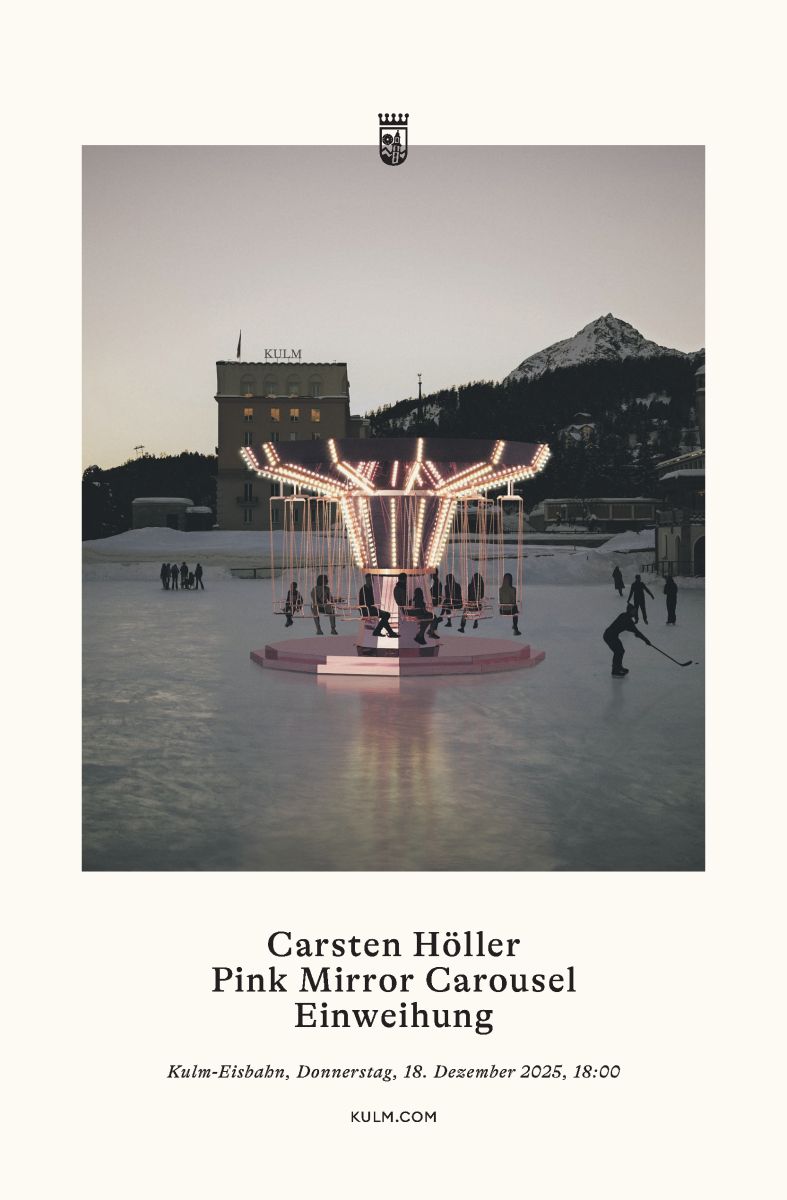

Bleiben wir in St. Moritz. Während wenigen Wochen im Jahr herrscht hier Glitzer und Glamour. Die Schönen und die Reichen der Welt treffen sich. Für einheimische Jugendliche muss es doch verlockend sein, zumindest für kurze Zeit Teil dieser Welt zu sein?

Ich kann mir vorstellen, dass diese Verlockung da ist. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Jugendlichen die Unterschiede zu dieser Glamour-Welt durchaus erkennen und auch einordnen können. Vielleicht reift sogar die Erkenntnis, dass die eigene Lebensrealität im Vergleich zu diesem High Society-Bubble nicht nur Nachteile mit sich bringt.

Wie wichtig ist es für Junge, ein Gefühl der Dazugehörigkeit zu haben, Teil einer Gruppe zu sein?

Sehr wichtig. Die Gruppenzugehörigkeit führt auch zum Ausbilden der eigenen Identität. Die Jungen werden sich in diesem Prozess bewusst, dass es Unterschiede gibt, wie ich das vorhin beim Beispiel der High Society in St. Moritz skizziert habe. Sie kommen so zu einem gestärkten Bild von sich selber und – ebenfalls sehr wichtig – sie lernen sich auch abzugrenzen.

Gibt es grosse Unterschiede zwischen jungen Frauen und jungen Männern?

Ich würde es nicht pauschalisieren. Es gibt sicher Unterschiede, denken Sie nur schon an die unterschiedlichen Rollenerwartungen, die sich wiederum in Entscheidungen niederschlagen, beispielsweise in der Berufswahl. Die Unterschiede sind nicht biologisch erklärbar, sondern beruhen zu einem grossen Teil auf den Erwartungen aus der Gesellschaft, denen die Jugendlichen entsprechen sollten.

Dieser gesellschaftliche Druck dürfte nicht so einfach auszuhalten sein?

Dies ist sicherlich so, doch nicht nur Jugendliche, sondern wir alle sehen uns täglich unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden Erwartungen in verschiedenen Kontexten ausge-setzt, etwa in Beruf, Familie oder im Freundeskreis. Das Manövrieren durch diese Erwartungen bildet sodann einen wesentlichen Aspekt der erfolgreichen Integration in unsere komplexe Gesellschaft. Alles in allem gelingt uns allen dies wohl nicht schlecht, gerade auch den Jugendlichen.

Können Sie in ein paar wenigen Sätzen die Jugend von heute charakterisieren?

Ich nehme sie als sehr dynamisch wahr. Im Vergleich zu früher sind sie einem stetigen Wandel ausgesetzt, sie müssen sich immer wieder neu orientieren. Das führt dazu, dass sie auch sehr weltoffen sind.

Sind die Jungen auch kritisch?

Ich persönlich finde ja, auch wenn die Meinungen darüber geteilt sind. Gerade wenn es um die eigene Zukunft geht oder die Veränderungen auf unserem Planeten – Stichwort Klimaerwärmung – nehme ich zumindest einen Teil der Jugend als sehr kritisch und engagiert wahr.

Kaum ein Gespräch, welches früher oder später nicht auf das Thema Corona kommt. Die massiven Einschränkungen während des ersten Lockdowns in der Schweiz haben gerade auch Jugendliche hart getroffen, ihr soziales Leben wurde massiv eingeschränkt. Ist das nur eine unschöne Episode oder hat dies längerfristige Auswirkungen?

Ich gehe von längerfristigen Auswir-kungen aus. Weniger des sozialen Lebens wegen, welches eingeschränkt worden ist. Das ist kurzfristig unangenehm. Längerfristig aber könnte beispielsweise die Schliessung der Schulen im Frühjahr negative Auswirkungen auf den Bildungserfolg und den späteren Berufsweg haben.

Die Generation der Babyboomer musste sich zeitlebens kaum Sorgen um eine sicher Arbeitsstelle machen. Ganz anders die Jungen von heute. Was kann diese Unsicherheit mit Jugendlichen machen?

Was ich vorhin angesprochen habe: Diese Herausforderung, sich ständig neu orientieren zu müssen, führt bei den Jugendlichen verständlicherweise zu einer gewissen Unsicherheit. Das bedeutet aber nicht, dass das von den Jugendlichen auch negativ wahrgenommen wird. Ein 15-Jähriger kann sich heute nicht vorstellen, bereits einen Lebensplan zu haben. Er hat sich darauf eingestellt, dass man sich umentscheiden können muss und nicht alles so gradlinig verläuft. Trotzdem muss diese Unsicherheit ernst genommen werden. Sie kann sich auch im psychischen Wohlbefinden niederschlagen.

Ein Thema, über welches wir ohne Probleme ein separates Interview führen könnten, ist der Einfluss der sozialen Medien beim Heranwachsen. Nehmen Sie das aus Ihrer Sicht als Problem wahr, als Chance oder ist das Thema überbewertet?

Es hat wie zwei Seiten. Einerseits erleben wir die gleichen Debatten, wie es sie bei jeder Einführung eines neuen Mediums gab und gibt. Sei es beim Radio, beim Fernsehen oder beim Internet. Auch die ersten negativen Schlussfolgerungen sind immer die gleichen: Die Leute verlieren sich in diesem Medium, es gibt eine Art Flucht vor der realen in eine Scheinwelt. Ich will das nicht verharmlosen, das kann durchaus passieren.

Andererseits sehe ich auch das grosse Potenzial dieser technischen Errungenschaften. Sei es die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen oder erreichbar zu bleiben. Die sozialen Medien ermöglichen, viel leichter mit Menschen weltweit in Kontakt zu treten, die Welt schrumpft.

Aber das sind keine realen Kontakte, braucht es die gar nicht mehr?

Ich finde schon, dass es reale Kontakte sind, einfach eine andere Form. Aber es braucht sicherlich auch die Interaktion von Angesicht zu Angesicht. Ganz allgemein zeigt sich dabei, dass neue Kommunikations- und Interaktionsformen nicht bestehende Formen verdrängen, sondern vielmehr ergänzen: Ich kann meinen Freunden ein Bild per Whatsapp schicken, dadurch besuche ich sie jedoch nicht weniger häufig.

Im neuesten Jugendbarometer der Credit Suisse fürchtet rund ein Drittel der Jugendlichen in der Schweiz, ihr Job könnte verschwinden. In den Studien-Vergleichsländern Brasilien, USA und Singapur sind es fast 80 Prozent. Berechtigte Sorgen?

Wenn man sich den technischen Wandel in der Berufswelt anschaut, durchaus. Aber das ist nichts Neues. Damit, dass sich Jobs ändern oder verschwinden, hatten schon viele Generationen vorher zu kämpfen. Dass das Problem in der Schweiz deutlich weniger hoch eingestuft wird, führe ich primär auf unser gut funktionierendes Berufsausbildungssystem zurück. Die Ausbildung findet sehr nahe am Beruf statt, Anpassungen können sofort antizipiert werden.

In der gleichen Studie benennt die Schweizer Jugend die Altersvorsorge als ihr grösstes Problem. Mich überrascht das, und Sie?

Jein. Jugendliche machen sich viele Gedanken um ihre Zukunft, und da gehört die Altersvorsorge genauso dazu wie die Klimaerwärmung. Zudem ist es ja auch ein mehr oder weniger omnipräsentes Thema in den Medien, welches nicht nur die heutige Jugend, sondern auch schon die ältere Generation betrifft.

Sie befassen sich in Ihrer Arbeit unter anderem mit den Einflüssen sozialräumlicher Umgebungen auf verschiedene Lebensbereiche, beispielsweise auf die Bildungschancen. Mit welchem Ergebnis?

Mit der grundlegenden Erkenntnis, dass die sozialräumliche Umgebung grosse Auswirkungen hat. Auf die Bildungschancen, auf die Chancen am Arbeitsmarkt, aber auch auf die politische Partizipation. Welche Jobs im näheren Umfeld vorhanden sind, welche Schulen besucht werden können, haben einen starken Einfluss auf das spätere Leben.

Junge im Engadin oder in den Südtälern sind es gewohnt, für viele Ausbildungen oder weiterführende Schulen schon früh ihre Heimat verlassen zu müssen. Sehen Sie das eher als Vor- oder als Nachteil?

In der kleinräumigen Schweiz ist das eine recht spezielle Situation. Für Jugendliche können solche früh zu fällenden, mit Blick auf das spätere Leben einschneidenden Entscheidungen schwierig sein. Positiv ist sicher, dass die Jungen schon früh gezwungen werden, sich auch in einer anderen Region selbstständig zurechtzufinden, sich ein soziales Netz aufzubauen und gleichzeitig die Kontakte in der alten Heimat zu pflegen. Die gehen ja nicht einfach verloren. Diese Erfahrungen können für das spätere Leben als sehr wertvoll erweisen.

Die Region leidet unter dem sogenannten «Brain Drain» (Talentabwanderung). Viele kehren nicht mehr zurück, wenn sie das Tal einmal verlassen haben. Also ist diese Bindung an die Scholle doch nicht so entscheidend. Selbst wenn junge Engadiner im Unterland stolz auf ihre Herkunft sind?

Das hat für mich weniger mit der fehlenden Bindung zu tun, als vielmehr mit den fehlenden beruflichen Perspektiven, die diesen Schritt nötig machen ...

... und kehren die Abwanderer vielleicht erst später wieder zurück?

Ja, wie wir das von der internationalen Migration her kennen. Die Leute ziehen wegen der Arbeitsstelle in ein anderes Land. Wenn dann dieser Prozess abgeschlossen ist, kann man das Rentnerdasein in der Heimat geniessen.

Das löst aber das Problem des «Brain Drain» nicht. Eine Region wie das Engadin müsste sich breiter diversifizieren, um mehr hochqualifizierte Jobs anbieten zu können.

Das ist sicherlich so. Und das betrifft ja nicht nur das Engadin, sondern auch andere Regionen. Ich denke jedoch, das Problem ist in unserem föderalen System weniger ausgeprägt als in anderen Ländern. Dennoch: Soll die Abwanderung gestoppt bzw. die Rückwanderung gestärkt werden, dann sehe ich hier vor allem die öffentliche Hand in der Pflicht, entsprechende Institutionen zu schaffen und Arbeitgeber anzulocken.

Interview: Reto Stifel

Foto: John Flury

Im Gespräch mit Christoph Zangger

Menschen, die etwas zu sagen haben, Themen, die bewegen: In der Serie «Im Gespräch mit ...» werden interessante Persönlichkeiten in unregel-mässigen Abständen zu den verschiedensten Themen interviewt. Heute ist es Christoph Zangger. Er ist seit 2017 Assistent am Lehrstuhl von Professor Marc Szydlik. Er studierte Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Zürich und promovierte an der Universität Bern, wo er einen weiteren Masterstudien-gang in mathematischer Statistik absolviert hat. Zu seinen Forschungsinteressen zählen soziale Ungleich-heit und intergenerationale Mobilität im Lebensverlauf, die empirische Modellierung von Interaktionsprozessen sowie Kontext- und Kompositionseffekte in Arbeitsmarkt, Bildung und Politik. Christoph Zangger ist Mitglied der Forschungsgruppe «Arbeit, Generation, Sozialstruktur» (AGES). Er ist 34 Jahre alt, ledig und Vater von zwei Kindern. (ep)

Diskutieren Sie mit

Login, um Kommentar zu schreiben